他人を見下す人に出会うと、心がざわつくものです。「どうしてそんな態度を取るの?」と感じても、相手の内側を理解しなければ本当の理由は見えてきません。実は、見下す行動の背景には“心の不安定さ”や“幼少期の体験”、さらにはその人自身が抱える孤独や恐れが深く関係しています。周囲から理解されにくいこの行動は、本人にとっても無意識のうちに身についた“心の防衛術”であることが多いのです。

たとえば、家庭で厳しく育てられた人や、過度に期待をかけられてきた人は、「常に上でいなければ愛されない」と信じ込んでしまうことがあります。その結果、他人を下に見ることでしか自分の安心を保てなくなるのです。こうした心の仕組みを知らないまま相手をただ避けると、関係がこじれたり、自分自身も疲弊してしまうことがあります。

この記事では、心理学の視点から「人を見下す人」の心の構造を丁寧に紐解き、どのような背景でその行動が生まれるのかをわかりやすく説明します。そして、無理に変えようとせずに健全な距離を保ちながら、自分の心を守る具体的な方法についてもやさしく解説します。読後には、「あの人の言動にはこういう理由があったのか」と少しだけ心が軽くなるはずです。

他人を見下す人とは?その特徴と行動パターン

人を見下す人に共通する言動と口癖

他人を見下す人は、いつも自分が正しいという姿勢を崩しません。

会話の中で「それくらい知らないの?」「普通はこうでしょ」といった言葉をよく使い、相手を下に置くことで安心感を得ようとします。

一見自信に満ちたように見えますが、実は心の奥に強い不安や劣等感を抱えていることが多いのです。さらに、こうした人は他人の反応に敏感で、自分が優位に立てないと感じると苛立ちや攻撃的な態度を見せることもあります。外見や肩書き、学歴など「わかりやすい基準」で相手を判断する傾向があり、自分より上の存在を認めづらいのが特徴です。

「上から目線」と「マウントを取る」の違い

「上から目線」は無意識に相手を下に見て話す態度のこと。

一方で「マウントを取る」は、意識的に相手より優位に立とうとする行為です。

どちらも相手を軽視する点では共通していますが、後者の方が自己顕示欲が強く、相手をコントロールしたい気持ちが隠れています。マウントを取る人は、自分が周囲より優れていると実感することで安心しますが、それは“比較の上に成り立つ自尊心”であり、他人の存在なしには成り立ちません。つまり、常に他者の反応を糧にして自分の価値を確かめているのです。

なぜ他人をコントロールしたがるのか

見下す人は「自分が支配する側」でいないと不安になる傾向があります。相手を思い通りに動かせると安心するのは、自分の存在価値を確認したいからです。コントロールの裏には、「見捨てられるのが怖い」という心の叫びが潜んでいることも少なくありません。支配的な態度を取ることで主導権を握り、相手の反応を見て安心するのです。しかしその安心は一時的であり、時間が経つと再び不安が顔を出します。結果として、周囲との関係はぎくしゃくし、孤立を招くことも少なくありません。

表面上は自信満々でも、内面は不安定

堂々とした態度の裏には、実は「自分を認めてほしい」という強い願いがあります。自分に自信がある人は他人を見下す必要がありません。見下す行動は、心の不安定さを隠す“仮の自信”なのです。そのため、批判されたり軽く指摘されただけでも強く反発し、自分を守るためにさらに攻撃的になることがあります。真の自信は他人を見下すことではなく、自分の弱さも含めて受け入れること。つまり、見下す人の強さは本物ではなく、壊れやすいガラスのような脆いプライドに支えられているのです。

他人を見下す心理 ― 内面にある「劣等感」と防衛本能

「人を見下す」という行動の正体

見下しとは、自分の劣等感や不安を隠すための心の防衛反応です。心のどこかで「自分が下だ」「負けたくない」と感じているため、無意識に相手を下げることで心のバランスを取ろうとします。実際には、他人を見下せば見下すほど、自分の中にある“未解決の痛み”が浮き彫りになるサインでもあります。たとえば「できていない人を責める」「人の成功を素直に喜べない」といった行動は、自己評価の低さを覆い隠すための一種の鎧なのです。

見下し行動の心理的構造

人を見下す行為には、「比較」「支配」「承認欲求」「恐れ」の4つの要素が絡み合っています。他人と比較することで一瞬の安心を得ようとし、相手を支配することで優位に立った気分を味わい、承認されることで存在価値を感じようとします。そこには常に「自分が下に見られるのが怖い」という恐れがあり、優越感を装うことでその恐怖を封じ込めているのです。つまり、見下す人は常に他者を通してしか自分を支えられず、他人がいないと不安定になってしまいます。

「見下す」「小馬鹿にする」「馬鹿にする」の違い

「見下す」は自分を上に置きたい気持ち、「小馬鹿にする」は相手を軽んじて自分を守る気持ち、「馬鹿にする」は相手の価値を否定して支配したい心理です。どれも根底には、自分に対する不満や不安、そして「自分の存在を守りたい」という切実な願いが潜んでいます。言葉や態度で相手を下げる行動は、強さではなく“心の傷”の表れなのです。そう考えると、他人を馬鹿にする人ほど実は繊細で、心の底では「自分が受け入れられない」苦しみを抱えていることがわかります。

劣等感を隠すための“優越感”という仮面

「自分の方が上」と感じていたいのは、心が弱っている証拠です。優越感は一時的に自信を与えますが、根本的な安心にはつながりません。真の自信とは、他人を下げなくても自分を肯定できること。優越感という仮面をかぶることで自分を守っている間は、心の中の劣等感は癒えないままです。さらに、人を見下して得た安心感はすぐに消え、また新たな相手を探して比較し続ける悪循環に陥ります。本当の意味で強い人は、他人と比べることなく、自分の弱さや未熟さをそのまま受け入れられる人なのです。

プライドで自分を守ろうとする防衛メカニズム

見下す人ほどプライドが高く、弱みを見せることを恐れています。プライドは一見強さに見えますが、実は「傷つきたくない」「拒絶されたくない」という心の盾なのです。過剰なプライドは、自己防衛の延長線上にあり、他人を見下すことでしか自尊心を保てなくなることもあります。しかし、本当に強いプライドとは“自分を大切にするための軸”であり、他人を否定するための武器ではありません。自分を守るために築いた壁が、いつの間にか人とのつながりを断ってしまう――それが見下す人が抱える最大の心の課題なのです。

見下す人の背景 ― 育ちと親子関係に刻まれた心の癖

「親の口癖」が子どもの価値観を形づくる

子どもは親の言葉を無意識に吸収します。「あの子よりできるね」「なんでそんなこともできないの」といった言葉は、比較や優劣を前提にした価値観を植え付けます。それがやがて“他人を下げることで自分を保つ”思考へとつながります。さらに、親が常に誰かと自分を比較していたり、他人を批判する姿を見せていると、子どもは「人を下に見ることが当たり前」という価値観を学んでしまいます。日常の小さな一言が、無意識のうちに子どもの自己評価の基準をゆがめていくのです。

「他人と比べられて育つ」ことの弊害

比較ばかりされると、「自分には価値がない」と思い込みやすくなります。そうした人は、大人になっても他人との優劣でしか自分を判断できません。見下すことで、自分の劣等感を埋めようとするのです。さらに、常に比較されてきた人ほど“他人の目”を過剰に気にする傾向があり、他人より少しでも上に立たないと安心できない心の癖が形成されます。その結果、職場や人間関係でも競争意識が強くなり、無意識のうちに他人を批判したり、評価を下げる発言を繰り返すようになります。

「承認されない経験」が自己否定を育てる

親から褒められず、努力を認めてもらえない経験が続くと、「どうせ自分はダメだ」と思い込みます。その反動で、「自分の方が上」と感じたい欲求が強まります。これは承認飢餓と呼ばれる心理的な欠乏です。心の奥で「認められたい」「愛されたい」と叫びながらも、それを素直に求めることができず、代わりに他人を下げることで安心しようとするのです。この承認欲求の歪みは、大人になっても人間関係の中で繰り返され、上司や友人、恋人などに対して無意識に優劣をつけてしまう原因になります。

「信頼関係の欠如」が他者支配へとつながる

家庭で安心できる関係が築けなかった人は、人との関わりを“支配か服従か”で考えがちです。心の底にある「信じたら裏切られる」という不安が、他人を見下す行動を生み出します。信頼が育まれなかった環境では、他者に心を預けることが怖くなり、自分が上の立場を取ることでしか安心できなくなるのです。結果として、他人をコントロールしようとする傾向が強まり、人間関係が歪んでいきます。信頼できる経験を積むことができなかった人ほど、支配的な行動で人間関係を保とうとするのです。

支配的・過干渉な親に育てられた子の心理傾向

過干渉な親に育つと、自分の考えより「どう見られるか」を重視するようになります。他人の評価に敏感になり、結果的に“他人を見下すことで自分を守る”ようになるのです。また、過剰に干渉する親は子どもの失敗を許さず、常に正解を押し付けがちです。そうした環境で育った子は、他人の意見を受け入れる柔軟さを失い、「自分の方が正しい」と思い込みやすくなります。社会に出た後も、自分を脅かす存在に過敏に反応し、見下すことで優位性を保とうとするのです。こうした心の癖は、親から子へと世代を超えて連鎖することもあります。

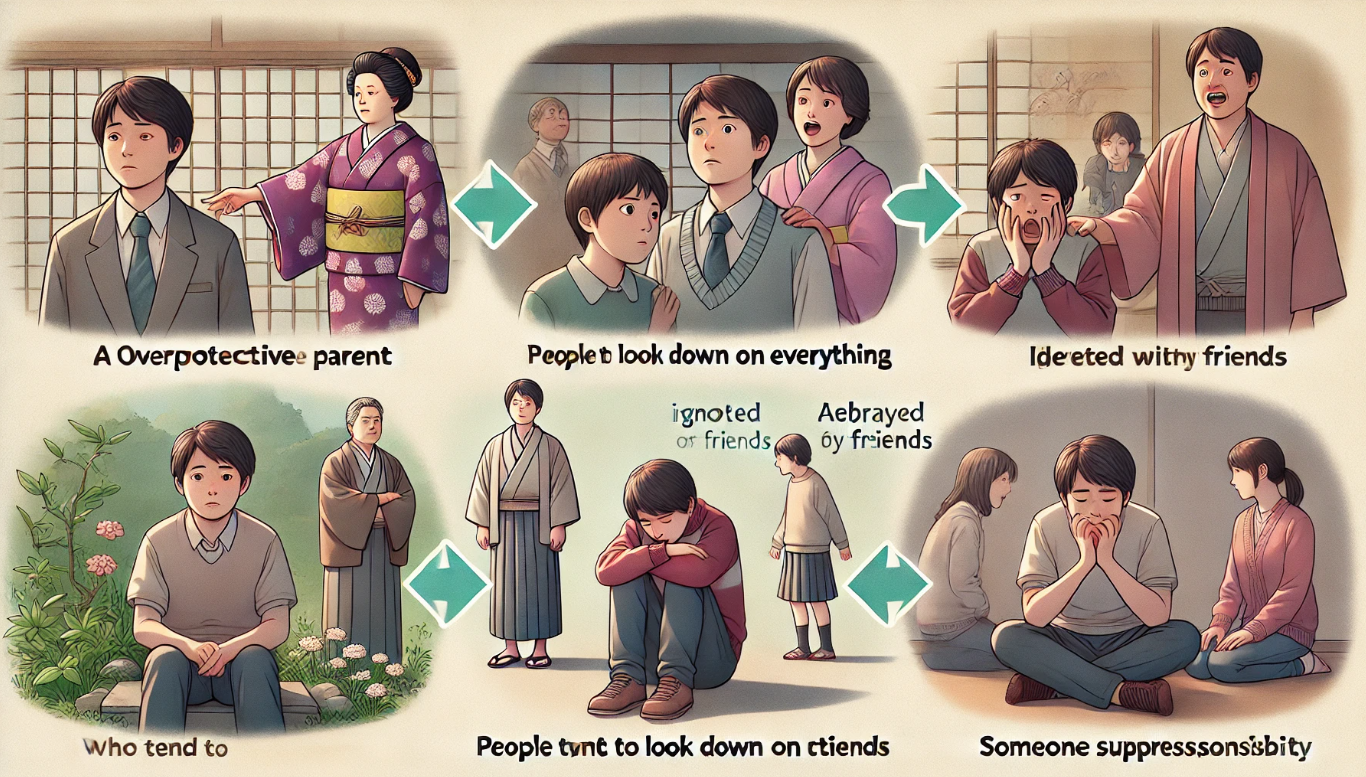

「他人を見下す人」の成長過程に見られる5つのパターン

① なんでも先回りする「過干渉・過保護型」

親が全てを決めてしまう環境で育つと、自分の意見を持つ力や、失敗から学ぶ機会が奪われます。子どもは「自分の考えには価値がない」と感じ、成長してからも自信を持てずに他人の判断に依存しがちになります。その結果、他人が自由に行動することに不安を覚え、「あの人のやり方は間違っている」と否定的な言葉で安心を得ようとします。自分の中の不安や無力感を直視できないため、他人を見下すことで心のバランスを保とうとするのです。

② 承認が得られない「無関心・承認飢餓型」

褒められず、認められずに育つと、「自分には価値がない」という思い込みが根を張ります。その反動で、人より優れていたいという欲求が強くなり、他人を下げることで一時的な安心を得ようとします。承認を求める気持ちは本来、誰にでもある自然な欲求ですが、満たされないまま成長すると、他人を通してしか自分の存在を確かめられなくなります。結果的に、マウントを取る・批判する・優越感に浸るなどの行動につながりやすくなり、人間関係をぎこちないものにしてしまいます。

③ 嘘や裏切りが多い「信頼欠如型」家庭

信じた人に裏切られる経験が多いと、人を信用すること自体が怖くなります。裏切りの痛みを避けるために、「信じるより支配した方が安全だ」という思考が働き、他人を見下す行動に変わります。このタイプの人は、人との距離を一定に保ちながらも、心の中では常に緊張しています。「信じたらまた傷つく」という不安があるため、他人を下げることで優位に立ち、再び傷つかないように自分を守っているのです。こうした不信感は無意識のうちに態度や言葉に現れ、相手を遠ざけてしまう結果になります。

④ 困難を避けて育つ「依存・怠惰型」

困難や失敗を避けて生きてきた人は、問題解決の力や責任感が育ちにくくなります。何かうまくいかないことが起きても、自分ではなく他人のせいにする傾向が強まり、結果として他人を批判し見下すことで心の安定を保とうとします。努力や挑戦を避けてきた分、他人が努力する姿に嫉妬や不快感を覚えることもあります。つまり「行動しない自分」を正当化するために他人を下げるのです。このタイプは、一見穏やかに見えても内心では強い劣等感を抱えており、それを認める代わりに他人への否定でバランスを取っています。

⑤ 感情を抑え込む「感情抑圧型」環境

感情を表に出すことを許されなかった環境で育った人は、怒りや悲しみ、喜びといった感情を健全に表現できません。「泣いてはいけない」「怒るのは悪い」と言われ続けると、自分の感情を否定する癖がつきます。すると、抑え込んだ感情が心の奥で渦を巻き、やがて他人を見下す言動として表に現れることがあります。本当は誰かに理解されたい、気持ちを分かってほしいという願いがあるのに、それを素直に伝えられない――その不器用さが「上から目線」や「冷たい態度」という形に変換されてしまうのです。感情を取り戻すことが、このタイプにとっての回復の第一歩になります。

「心が未成熟なままエゴだけが育つ」心理メカニズム

「心の成長」が止まった人の特徴

失敗や痛みを受け止める経験が少ない人は、感情の成長が止まります。挫折を避けてきた結果、他人の痛みに共感する力が育たず、自己中心的な思考が強まります。反省よりも言い訳が先に立ち、他人の気持ちを理解するよりも「自分がどう見られるか」を優先するようになります。こうした人は、自分の感情を整理する力が弱く、怒りや不安がそのまま他人への批判や見下しとして表に出やすいのです。つまり、感情の成熟が止まったまま大人になった状態といえます。

なぜ「エゴが肥大化」すると見下しが止まらないのか

エゴとは「自分中心の意識」であり、本来は自己を保つために必要なものです。しかし、心の成熟が伴わずにエゴだけが肥大すると、自分の意見や立場が絶対だと錯覚します。他人を尊重するよりも、自分が優位に立つことそのものが目的となり、周囲を支配しようとする傾向が強まります。たとえば議論で勝つことに執着したり、他人の意見を認められずに攻撃する行動は、エゴが膨れ上がった典型的なサインです。本人は「正義感」や「信念」と思い込んでいますが、実際には不安や恐れを隠すための防衛反応にすぎません。

「自己愛」と「未熟な心」の関係性

自己愛が強い人は、常に「自分がどう見られるか」「他人からどう評価されるか」を気にしています。心が未熟なまま自己愛だけが育つと、他人を利用してでも優越感を得ようとします。愛されたい・認められたいという健全な欲求が、承認を奪い合う競争へと変質してしまうのです。さらに、他人に褒められないと自分の価値を感じられず、常に周囲の反応に依存するようになります。そのため、少しでも否定されたり無視されると激しく怒り、自尊心を守るために見下しや攻撃的な言動に走ってしまうのです。自己愛が健全に機能するためには、まず「他人も同じように価値ある存在」と認めることが不可欠です。

「優越感」でしか自分を支えられない人たち

見下すことでしか安心できない人は、心の奥に「自分には価値がないのでは」という不安を抱えています。そのため、他人を下げて一時的に安心することで、自分を守ろうとします。けれどもその安心は長くは続かず、すぐに新しい比較対象を探してしまう――まるで底のないバケツに水を注ぎ続けるような状態です。真の安心は、他人を下げることではなく、自分を受け入れることから始まります。自分の弱さや未熟さを認める勇気を持つことで、優越感の鎧を脱ぎ捨て、心がようやく自由になるのです。そうして初めて、人は他人を見下す必要のない“等身大の自分”を生きられるようになります。

他人を見下す人がたどる末路 ― 心が壊れていくプロセスと代償

「自己嫌悪のスパイラル」に落ちる仕組み

見下すことで一時的に優越感を得ても、心の奥では罪悪感や空虚さが募ります。その優越感は一瞬の安心でしかなく、次第に「自分は何をしているのだろう」という虚しさに変わっていきます。表面では強がっていても、内心では自分の言動に嫌悪感を抱き、「もう少し優しくすればよかった」と後悔することも多いのです。こうして、自分を否定しながらも他人を下げずにいられないという悪循環が続き、心はどんどん疲弊していきます。これが“自己嫌悪のスパイラル”の正体です。

信頼を失い、人間関係が崩れていく過程

見下す態度は、相手を遠ざけるだけでなく、周囲の空気を冷たくしていきます。最初は「強気で頼れる人」と見られていたとしても、次第に本音を話してくれる人がいなくなり、孤立が深まります。信頼を失った本人は「誰も自分を理解してくれない」と感じ、被害者意識を強めがちですが、実際には自分の態度が原因で人が離れていることに気づけません。その結果、不安が強まり、さらに他人を批判する――そんな負のループが繰り返されるのです。

「虚無感」と「孤独」に飲み込まれる人たち

誰も信用できず、誰からも信頼されなくなると、心にぽっかりと穴が空いたような感覚に襲われます。仕事での成功や地位を得ても、心の奥にある孤独は埋まりません。人と比べて優位に立っても、その幸福感は長続きせず、夜になると虚無感が押し寄せる――そんな状態に陥る人も多いのです。優越感の裏には、実は「誰かに理解されたい」「認められたい」という切ない願いが潜んでいます。しかし、他人を下げて手に入れた安心は一時的であり、やがて自分自身を深い孤独へと導いてしまいます。

他人を下げるより「自分を理解する」ことが本当の癒し

本当の癒しは、他人を変えることではなく、自分の内側を見つめることから始まります。自分を理解し、弱さや未熟さを受け入れることができれば、他人を下げる必要はなくなります。「自分も不完全だけれど、それでいい」と思える瞬間、心の緊張がほどけ、優しさが自然に戻ってきます。見下すことでしか安心できなかった過去の自分を許し、「これからは他人を尊重できる自分になろう」と決意できたとき、人はようやく真の意味で自由になるのです。

「他人を見下す人」に共感・同調してしまう人の心理

「嫌われたくない」から合わせてしまう

見下す人に対して反論できず、つい笑って合わせてしまう人は少なくありません。嫌われることを恐れて自分を抑えてしまうのです。このような人は、人間関係での調和を重視する傾向が強く、波風を立てることを極端に避ける傾向があります。しかし、その優しさが裏目に出て、相手の思うままに振り回されてしまうこともあります。「我慢すれば丸く収まる」と考える人ほど、気づかぬうちに自分の感情を犠牲にしているのです。嫌われないことよりも、自分を大切にすることの方がはるかに大切だと覚えておきましょう。

「自分が悪い」と思い込みやすいタイプ

責任感が強く、真面目な人ほど「自分が至らなかったのかもしれない」と自分を責めてしまいます。しかし、相手の理不尽な態度や言葉に対して、あなたが謝る必要はありません。見下す人は、自分の優位性を確認するために他人の反応を利用します。そのため、必要以上に謝ったり反省したりすると、相手の支配を強めてしまうのです。大切なのは「私の責任ではない」と心の中で線を引くこと。自分を責めるよりも、「あの人は不安からそうしているだけ」と冷静に切り離して考える力を持ちましょう。

「評価されたい」気持ちが支配される原因に

「認められたい」「褒められたい」という思いが強すぎると、相手の評価が自分の価値を左右してしまいます。その結果、見下す人に認められようと無理をしたり、嫌なことを我慢して従ったりしてしまうのです。こうした状況では、相手が満足するたびにあなたの自己肯定感が削られていきます。人の承認を得ることは悪いことではありませんが、「自分を犠牲にしてまで」求めるのは危険です。自分の価値は他人の言葉ではなく、自分の中にあるもの。まずは「誰かに評価されなくても自分は十分価値がある」と繰り返し自分に伝えてあげてください。

共感しすぎないための“心の境界線”の作り方

見下す人の感情に引きずられてしまうと、あなたの心も疲弊してしまいます。相手の怒りや不満を自分の問題として受け止めないことが大切です。たとえば、相手がイライラしているとき、「自分が悪いのかも」と思うのではなく、「これは相手の問題」と冷静に認識しましょう。心の境界線を引くことは、決して冷たい態度ではありません。それは、自分を守るための“優しさの形”です。自分の感情を守るための距離を保つことで、相手に巻き込まれず、穏やかな人間関係を維持することができます。

他人を見下す人との健全な向き合い方

「反応しない」――最も効果的な自己防衛法

挑発や見下しに反応すると、相手の思うつぼです。冷静にスルーすることで、自分のエネルギーを守りましょう。ただ無視するというよりも、「自分の感情を相手に握らせない」という意識が大切です。見下してくる人は、他人の反応をエサにして優位性を保とうとします。感情的に反応するほど、相手の思惑どおりにコントロールされてしまうのです。深呼吸をして距離を取り、「これは私の問題ではない」と心の中で切り離す習慣をつけると、心が驚くほど軽くなります。

「心理的距離」を置くという考え方

必要以上に関わらないことで、心のダメージを減らせます。距離を取ることは逃げではなく、健全な選択です。相手を変えようとするよりも、自分の安全なスペースを確保するほうがずっと効果的です。連絡を控えたり、会話を短くしたりといった小さな工夫でも十分です。特に、仕事や家族関係のように完全に離れられない場合は、「必要なやりとりだけに集中する」と意識してみましょう。心理的な境界線を引くことは、自己防衛であり、相手への敵意ではありません。

職場や家族にいる場合の対応のコツ

近しい関係の場合は、感情的にならずに「境界線を明確にする」ことが大切です。相手の問題を自分の責任にしないようにしましょう。たとえば職場であれば、冷静に事実ベースで話す、個人的な感情を交えないなどが有効です。家族の場合は、期待に応えすぎず、自分のペースを保つことを意識します。どちらの場合も、「あなたの考えを尊重しますが、私はこう思います」と穏やかに伝える姿勢が大切です。強く反論せずとも、淡々と自分の立場を示すだけで、相手は距離を取りやすくなります。

自己肯定感を取り戻すためのセルフケア

見下されても自分の価値は変わりません。好きなことや安心できる人との時間を増やし、自分の心をいたわりましょう。特に、趣味や自然に触れる時間、深呼吸や散歩など「心を落ち着かせる行動」を意識的に取り入れることが有効です。また、自分を否定された経験を書き出し、それに対して「本当にそうだろうか?」と問い直すことも効果的です。自分を責めるのではなく、ありのままの自分を認める習慣を持つことで、少しずつ自己肯定感が回復していきます。

「見下されても揺れない自分軸」を育てる

他人の言葉に左右されず、自分で自分を認めることが大切です。自分軸を持つと、見下しに対して自然に強くなれます。自分軸とは、「何を大事にしたいのか」「どんな自分でいたいのか」という内側の基準です。たとえ他人に否定されても、その軸がしっかりしていれば、心は簡単に揺らぎません。日々の小さな選択の積み重ねが、自分軸を太く育てます。相手の言動ではなく、自分の信念に従って生きること。それが最終的に、見下す人との関係に振り回されない本当の強さを生み出します。

見下す人が変わる可能性はあるのか?――回復のプロセス

「変わる人」と「変われない人」の違い

自分の行動や発言の問題点に気づき、素直に反省できる人は、少しずつでも変化していく可能性があります。一方で、責任を他人に押し付けたり、自分を正当化し続ける人は、変化のきっかけをつかみにくい傾向があります。「自分が悪かった」と口では言っても、心の底で「でも相手も悪い」と思っているうちは、まだ本当の意味での変化には至りません。変わるためには、自分の弱さや過ちを受け入れる勇気と、他人をコントロールしようとする癖を手放す覚悟が必要です。

自己認識を持つことが回復の第一歩

「自分は他人を見下していた」と気づく瞬間こそ、心の回復が始まるスタートラインです。その気づきは、痛みを伴うことが多いですが、そこにこそ本当の成長の芽があります。自分の言葉や態度が相手を傷つけていた事実を受け止めることは勇気のいることです。しかし、それを受け入れることで、初めて「どうすればより良く関われるか」という思考が生まれます。自己認識を深める過程では、他人への共感力も育ち、自分を許す力も少しずつ高まっていくのです。

反省よりも“内省”が必要な理由

単に「悪かった」と反省するだけでは不十分です。大切なのは、「なぜ自分はそんな態度を取ってしまったのか」「何を怖れてそうしたのか」を掘り下げて考えることです。たとえば、過去の経験で自分が誰かに見下された苦しみを抱えていると、その痛みを覆い隠すために他人を見下すことがあります。内省を通して、「見下す」という行為が自分を守るための“心の防衛反応”だったと理解できたとき、人は初めて優しさを取り戻せます。内省は時間がかかりますが、心を深く癒す唯一の方法でもあるのです。

関わる側ができることと「線を引く勇気」

他人を変えることは、どれほど努力してもできません。人が変わるのは、自分の意志で気づいたときだけです。そのため、関わる側は「これ以上は踏み込まない」と線を引く勇気を持つことが大切です。距離を置くことで相手を見放すように感じるかもしれませんが、実はそれが最も誠実な関わり方です。過剰に助けようとすると、かえって相手の依存や支配を強めてしまうこともあります。相手の変化を願いつつも、自分の心を守ることを優先しましょう。そうすることで、互いに健全な関係を築くための「余白」が生まれていきます。

心理学から見る「見下す行動」 ― 承認欲求・投影・防衛機制

「投影」――自分の弱さを他人に見る心理

見下す人は、自分の欠点を相手の中に見て攻撃する傾向があります。これが心理学でいう“投影”です。たとえば、自分の中にある「怠けたい」「認められたい」という気持ちを受け入れられない人ほど、他人にその姿を重ねて批判します。「あの人は努力が足りない」「自分をわかっていない」と指摘することで、無意識に自分の不安を押し付けているのです。投影を理解することで、「この人は自分自身と戦っているんだ」と捉え直せるようになります。

「反動形成」――本心と逆の態度をとる防衛

本当は劣等感が強いのに、強がって優越感を見せるのが“反動形成”です。心の中では「負けたくない」「弱く見られたくない」という恐れが働いており、それを隠すために“強そうに振る舞う”のです。たとえば、上司や先輩の前でだけ威張る人や、他人を見下して安心する人は、内面に大きな不安を抱えています。反動形成は心の防衛本能であり、気づくことができれば、そこから素直さと自己受容の力を取り戻すことができます。

「承認欲求」と「自己愛」のバランス崩壊

「もっと認められたい」という気持ちは誰にでもあります。しかし、その欲求が過剰になると、他人を見下して自分の価値を誇示するようになります。承認欲求と自己愛は、まるでシーソーのような関係です。どちらかが極端に傾くと、心のバランスが崩れ、他人を攻撃してしまうのです。自分を認める力(自己受容)を育てることで、他人を下げなくても満たされる心を取り戻せます。成熟した人ほど、他人からの評価よりも“自分の納得”を大切にしているのです。

アドラー心理学・フロイト理論からみた分析

アドラー心理学では、他人を見下す行動は「劣等コンプレックス」の現れとされています。自分の中の劣等感を克服できない人が、他人を下げることで心理的な均衡を保とうとするのです。一方、フロイトはこの行動を“防衛機制”と呼び、人が心の痛みを避けるために無意識で行う反応だと説明しました。どちらの理論も、見下す行動を“心を守るためのサイン”と捉えています。つまり、見下す人は「攻撃的」なのではなく、「傷つかないように必死で防衛している人」でもあるのです。

あなたの心を守る「セルフケアリスト」

距離を取る勇気を持つ

嫌な人とは無理に付き合う必要はありません。距離を取ることは、心を守る大切な行動です。ときには連絡を控えたり、会話の頻度を減らすことで、心に余白が生まれます。物理的な距離だけでなく、「心理的距離」を意識することも重要です。「この人はこういう考え方をする人」と客観的に捉え、深く関わらない選択をする勇気を持ちましょう。無理に理解し合おうとするより、自分の平穏を優先することが大切です。

「正論で返さない」ことが最強の防御

相手に理屈で反論しても、感情的な人には通じません。冷静にスルーするのが一番の防御です。正しいことを伝えても、相手の心が閉じていればむしろ反発を招きます。感情をぶつけず、静かに距離を取る姿勢が結果的に最も賢明です。ときには軽く微笑むだけでも、相手の勢いをそぐことができます。「正しさよりも穏やかさ」を選ぶことで、自分のエネルギーを守ることができるのです。

「反応しない練習」を日常に取り入れる

挑発されても感情を乱されないよう、深呼吸や一旦その場を離れる習慣を身につけましょう。イライラを感じたときこそ、一呼吸おくことが大切です。スマホを見る、少し歩く、音楽を聴くなど、意識をそらすだけでも気持ちは落ち着きます。「今、反応しないことを選ぶ」と自分に言い聞かせることで、心の中に小さな余裕が生まれます。繰り返すうちに、他人の言葉に揺さぶられにくくなります。

「安心できる人間関係」を再構築する

心が疲れたときは、安心できる人と過ごす時間を増やしましょう。信頼できる人との関係が、自己肯定感を支えてくれます。たとえば、共感して話を聞いてくれる友人や家族と過ごすこと、好きなカフェで一人時間を楽しむことも効果的です。逆に、批判や否定ばかりする人との関係は、少しずつ距離を置く勇気を持ちましょう。安心できるつながりを意識的に選ぶことで、心が穏やかになり、自分を大切にできるようになります。

まとめ ― 「見下す人」は不安と環境が作り出した存在

見下す人は、心の奥底に深い不安と寂しさを抱えています。自分に自信がないために、他人を下げることでようやく安心を得ようとするのです。表面上は強く見えても、その実態は「見捨てられることへの恐れ」や「人とのつながりへの過剰な依存」が根底にあります。こうした人は、自分の価値を他人との比較でしか測れず、常に「上に立ちたい」「認められたい」という思いに縛られています。そのため、相手を支配しようとしたり、軽く扱ったりして心のバランスを保とうとするのです。しかしその行動は、一時的な安心をもたらすだけで、内側の不安はさらに強くなっていきます。やがて、他人への攻撃が自分への攻撃に変わり、心の疲弊を招いてしまう――それが“見下す人”の心理構造の本質です。