「30cmは実際どれくらいの長さだろう?」と考えたことはありますか?

普段の生活の中で、この長さを知りたいと思う瞬間があるかもしれません。

でも、もし定規やメジャーが手元になくても心配いりません。日常で手軽に使えるアイテムを使って、30cmを測る方法を紹介します。

この記事では、身の回りにあるもの、例えば指や写真などを使って、30cmの長さを直感的に理解できるよう解説します。

30cmを手軽に測る!日常アイテムを使った便利な方法

30cmという長さを正確にイメージするのは意外と難しいですね。

そこで、身近な物を使ってこの長さを手軽に測る方法をご紹介します。

A4用紙の長辺

A4サイズの紙の長い辺は29.7cmです。これはおおよそ30cmに相当し、非常に身近な長さの代表例と言えます。

A4サイズは日本で最も一般的に使用されるコピー用紙の大きさで、家庭用やオフィス用のプリンタで簡単に印刷できるため、日常生活に深く根ざしています。

多くの書類や学校の連絡事項もこのサイズで印刷されることが多いです。

そのため、A4の長辺が約30cmであることは、日々の生活や業務を行う上で役立つ基本情報と言えるでしょう。

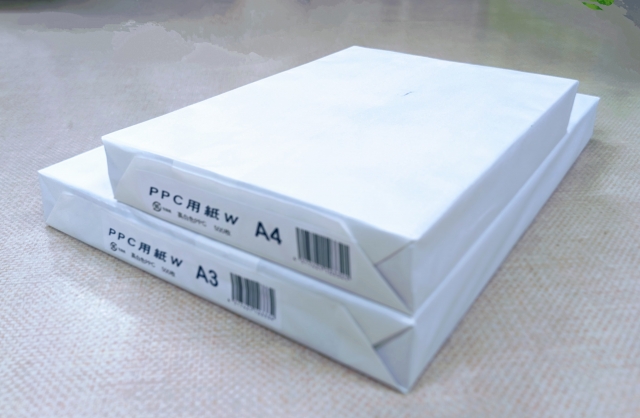

A3用紙の短辺

A3

A3サイズの紙の短辺は29.7cmで、これはほぼ30cmに相当します。

この寸法はA4サイズの紙を二つに広げた大きさになります。

A3サイズはその特性から、折り畳んで冊子やパンフレットを作るのに適しており、ビジュアルが重要なポスターや選挙の広告にも頻繁に使用されます。

そのため、A3サイズの紙がどれくらいの大きさかを知ることは、多くの印刷物を扱う上で非常に役立ちます。

また、短辺が約30cmであることを理解しておくと、視覚的なレイアウトを考える際にも直感的にサイズ感を把握することができ、デザイン作業がスムーズに進むでしょう。

二枚の千円札

千円札の長辺は15cmで、これを2枚横に並べるとちょうど30cmになります。

一方、五千円札や一万円札は千円札よりも少し長いので、これらを使って30cmを測る場合は少し長くなります。

このように、手元にある紙幣を利用して簡単に物の長さを測ることができるため、キャッシュレスが進む現代でも、紙幣を持っていると便利です。

一円玉15枚

一円玉の直径は2cmであり、このコインを15枚直線に並べると、合計で30cmの長さになります。

この方法は、手軽に30cmを測定したいときに役立つ簡単な手法です。

ただし、一円玉を並べる際には直線を保つことが非常に重要です。なぜなら、コインが曲がってしまうと、測定結果が30cmより短くなってしまうからです。

正確に30cmを測るためには、コインをまっすぐに並べる技術が求められます。

このように、一円玉を使うことで、手持ちの物差しがない時でも、簡単に必要な長さを測定することができます。

官製ハガキ

官製ハガキの縦の長さは14.8cmです。このため、官製ハガキを縦に二枚並べると、合計で29.6cmとなり、これはおよそ30cmに近い長さです。

官製ハガキは郵便局で購入できる切手が既に印刷されているはがきで、年賀状や挨拶状などによく使用されます。この手軽に入手可能なアイテムを使って、約30cmの長さを測定する方法は、定規やメジャーが手元にない時に便利です。

また、ほとんどの家庭には官製ハガキが数枚はあることでしょう。

このように、身の回りにある日常的なアイテムを活用して、必要な長さを測ることができるのです。

ピザハットのLサイズピザ

ピザハットのLサイズピザの直径は31cmです。

これはピザハットの公式ホームページにも記載されており、3から5人でシェアするのに適したサイズとされています。この情報はピザを注文する際に非常に役立ちます。なぜなら、シェアする食事のサイズを事前に知ることで、注文時の判断が容易になるからです。

具体的に31cmの大きさを知っていることで、集まる人数に応じて適切な量を注文でき、無駄がなくなります。また、ピザのサイズを視覚的に理解することは、他の共有する料理を選ぶ際にも参考になるため、食事の計画を立てやすくなります。

このように、日常生活での食事の準備において、具体的なサイズ感を把握しておくことが重要です。

LPレコード

LPレコードの直径は12インチ、つまり30.48cmです。これはおおよそ30cmに相当します。

LPという名称は「Long Play」の略です。LP盤は以前主流だったSP盤に代わり導入され、その名の通り、より長い再生時間を提供することができます。この長い再生時間によって、アーティストは一枚のレコードに多くの楽曲を収録することが可能になりました。レコードのサイズを知ることは、音楽愛好家にとっては、収集や適切な収納方法を考える上で役立ちます。

また、レコードプレーヤーの選定にも重要な情報となるため、LP盤の具体的なサイズ感を理解しておくことが有益です。

このように、LPレコードのサイズは音楽再生の形式を理解する上での基本的な要素と言えるでしょう。

M型信号機の直径

M型信号機の直径は30cmです。これは日本の多くの地域、特に東京を除く都道府県で一般的に見られるサイズです。

信号機には大きさに応じて三つのタイプがあります。S型は直径が25cm、M型は30cm、そしてL型は45cmとなっています。

特に、LED式の小型信号機が普及している地域では、S型の25cm直径の信号機が設置されています。これらの信号機は、実際に見るとそのサイズが大きく感じられることは少ないかもしれませんが、実際にはかなりの大きさです。

このように、M型信号機の30cmのサイズを知っていると、信号機がどれほどの大きさであるかを具体的に理解するのに役立ちます。

さらに、これらの情報は、道路上での安全な運転や、信号機を視認する際の目安としても重要です。

カーリングのストーンのサイズ

カーリングのストーンの直径はおよそ30cmです。

このサイズのストーンは、氷上で滑る際に使用され、各ストーンは非常に高価で、1個あたり約10万円もします。カーリングの試合では、通常16個のストーンが使用されるため、これらのストーンだけで総額約160万円にもなります。

このコストはカーリングスポーツの重要な側面を示しており、競技に使用される機材の質と維持が、スポーツの実施において重要な役割を担っています。

ストーンの大きさが30cmであることは、プレイヤーが操作する際のハンドリングや戦略を考える上で基本的な情報となります。

このように、カーリングのストーンのサイズと価格は、スポーツの性質を理解するために欠かせない要素です。

ラグビーボール(5号)の直径

ラグビーボールの一般的な直径は約30cmです。

このサイズのボールは28cmから30cmの範囲で、中学校、高校、大学、そして一般レベルの競技で広く使用されています。

この規格サイズを把握することは、適切なボールを選ぶ際に非常に重要です。特に、選手が競技に使用する具体的なボールのサイズを理解しておくことは、技術的な練習や試合の準備に役立ちます。

また、教育機関やスポーツクラブが適切な装備を備えるためにも、このサイズ範囲の知識が必要とされます。

標準的な30cmのサイズは、プレイヤーがボールを扱う際の基本的な指標となるため、ラグビーを行う上での基礎知識の一部と言えるでしょう。

金鳥のミニ蚊取り線香の長さ

金鳥のミニサイズ蚊取り線香は、おおよそ30cmの長さがあり、一度に燃やすと約3時間の燃焼時間があります。

このサイズの蚊取り線香は、小さな空間での使用に最適で、短時間で蚊を防ぐのに十分な効果を発揮します。

30cmという長さは、使用する際に扱いやすく、保管もしやすいため非常に便利です。

また、3時間の燃焼時間は、夕方から就寝時までの一般的な活動時間に合わせて設計されているため、効率的に蚊の防止が可能です。

このように、金鳥のミニサイズ蚊取り線香は、その長さと燃焼時間により、ユーザーのニーズに応じた快適な環境を提供することができます。

テーブルと椅子の理想的な差尺

テーブルと椅子の間の最適な高さ差は、一般に約30cmとされています。

この高さ差を「差尺」と呼び、椅子の座面からテーブルの天板までの距離を示します。

適切な差尺は座り心地に直接影響し、27cmから30cmの範囲が最も快適とされています。特に、椅子がテーブルに対して高すぎたり低すぎたりすると、座る際に不便さを感じることがあります。

このため、家具店などではこの高さ差を推奨しており、購入時の重要な判断基準となっています。

油圧式の椅子など、高さ調節が可能な椅子を使用する場合には、この差尺を基準にすると、どの高さに設定すれば良いかを判断しやすくなります。

この知識は、快適で実用的な座席環境を整える上で役立ちます。

24型テレビの画面縦の長さ

24型テレビの画面の縦の長さが30cmであるという事実は、このテレビがどれだけのスペースを占めるかを理解するのに非常に役立ちます。このサイズ感は、特に小さな部屋や限られたスペースに適していることを示しています。例えば、一人暮らしのアパートや寝室、キッチンなどの限られたスペースに最適です。また、30cmという長さは、多くの人が日常的に使用するA4サイズの紙より少し短い程度であり、この比較を通じて、テレビの大きさを直感的に理解しやすくなります。

さらに、24型のテレビは、そのコンパクトなサイズにもかかわらず、視聴に十分な画質とサイズを提供します。これにより、小スペースでも快適に映画やテレビ番組を楽しむことができるため、一人暮らしの学生や単身赴任のビジネスマンに特におすすめです。

このように、24型テレビの画面の縦の長さが30cmであることは、スペースを有効活用しながらも満足のいく視聴体験を提供するという点で、多くの人にとって理想的な選択肢と言えるでしょう。

スマートフォンを使って30cmを測る方法

スマートフォンは私たちの日常生活に不可欠なアイテムであり、意外にも長さを測るのに役立つツールでもあります。一般的なスマートフォンの縦の長さは約15から16センチメートルです。そのため、2台を縦に並べると、ほぼ30センチメートルを測ることができます。

さらに、多くのスマートフォンには拡張現実(AR)技術を利用した計測アプリが搭載されており、これを使うとスマートフォンの画面を見ながら直接長さを測定することができます。メジャーがない場合でも、このアプリを使うことで簡単に正確な測定が可能です。

両手鍋の直径

両手鍋の直径は24cm~36cmの幅がありますが、その中間くらいの大きさが大体30cmです。

このサイズの鍋は自宅で大人数の宴会や食事会を開く際に最適で、たっぷりとした量の料理を効率良く調理できます。また、一度に多くの食材を処理できるため、作り置きにも非常に便利です。

直径30cmというと、一般的なキッチンのコンロの一つのバーナーをほぼ埋め尽くすサイズで、そのイメージからも「大きめ」という表現が生まれます。このサイズ感を理解するには、定規やメジャーテープを使って実際に測ってみるのが一番です。家庭用の他、満水時に7〜10リットルを収容できるため、業務用としても活躍します。

一度、ご自宅の両手鍋の直径を図っておくと、イメージしやすいかもしれませんね。

30cmの長さを知るための便利な方法

30センチとはどのくらいの長さか?

30センチという長さは、定規1本分やA4用紙の長辺とほぼ同じです。メートル法に慣れている方には分かりやすいですが、目で見て直感的に理解するには、日常的なものと比較するのが一番です。例えば、小さめのキーボードの横幅や、新聞紙の幅も30cm前後あります。また、引き出しの内寸やバッグのマチの長さとしても登場することが多く、意外と生活のあらゆる場面で目にするサイズです。こうした身近な物との比較を重ねることで、30cmの長さがよりリアルに感じられるようになります。

30cmの測り方とメトリック変換

30cmは0.3メートルに相当します。ミリメートルで言えば300mmです。これらの換算は、DIYや工作、料理の計量の際にも役立ちます。メジャーや定規が手元になくても、スマートフォンの画面やA4紙を活用すれば、ある程度の目安として使うことができます。たとえばA4用紙は縦297mm(約29.7cm)であるため、A4用紙1枚を縦に置いて、少しだけ足すと30cmになります。あるいは、身近なスプーンや割り箸を何本か並べるという方法も有効です。日常生活にある物のサイズを把握しておけば、いざというときにもすぐ対応できるのです。

30cmものさしを使った直感的な比較

ものさしや定規を使えば、30cmという長さを一目で確認できます。学校やオフィスにある一般的な定規は30cmの長さがあり、それを机の上に置くだけで、感覚的に距離をつかむことが可能です。写真やイラストと一緒に比べると、さらに実感しやすくなります。特に子どもに長さの概念を教えるときには、実際に物を見せて触れさせることが効果的です。さらに、段ボール箱の側面、チラシの縦幅、書籍の背表紙などに30cmの長さが含まれていることも多く、あらゆる場面で目安になります。

食事の際の必要な長さを考える

30cmという長さは、食卓の上でも重要な目安になります。例えば、大人一人分の食事スペースはおよそ幅60cmが理想とされていますが、30cmはその半分。お盆のサイズやランチョンマットの幅など、料理の配置を考えるときに30cmは役立ちます。また、テーブルの中央に料理を並べる際に、取りやすい距離を確保するにも30cmという距離は参考になります。食器やカトラリーの配置にゆとりをもたせたいときや、二人分のセットを並べるときに、自然とこの長さが登場します。

目安となるもののサイズ比較

30cmに近い身近な物としては、バナナ2本分、スニーカーの長さ(28〜30cm)、またはテレビのリモコンの長さなどがあります。こうした物と比較することで、定規がなくてもおおよその長さを判断することが可能です。さらに、ギターのネックの一部や、ノートパソコンのキーボード幅、エコバッグの横幅など、30cm前後の長さを持つ物は非常に多くあります。こうした例を日常の中で意識することで、長さに対する直感力も自然と養われていきます。

30cmと身長の関係

女性の身長と30cmの違い

成人女性の平均身長はおよそ158cmとされており、そこから30cm引くと128cm。これは小学生低学年の子どもの身長に近い数値です。この差を意識すると、30cmの長さが思ったよりも大きいと感じるかもしれません。30cmという距離は、頭から胸元までの高さにも相当するため、身体の一部に当てはめることでより現実的な長さとして感じられます。たとえば、高い棚に手を伸ばしたとき、あと30cm届けば物が取れるという場面など、日常生活の中での「あと少し」の感覚にもつながります。

男性とのサイズ比較

成人男性の平均身長は約171cmなので、30cm短くなると141cm。この数値は中学1年生前後の平均身長に近く、体格差を意識する際にも役立ちます。例えば、家族の中での身長差を具体的に想像する際にも、30cmという単位はイメージしやすいです。また、椅子に座った状態と立っている状態の差や、ベッドに寝た状態と座って本を読む状態の頭の高さの違いなど、身体の動きの中で生じる30cmの変化を感じる場面も多くあります。衣服の丈やズボンの裾上げ、スカートの長さ調整にも、30cmという距離は意外と多く登場するのです。

体験から見る30センチの印象

実際に30cmの棒を手に取ると、その存在感に驚くかもしれません。小さく感じるか、大きく感じるかは用途や状況により異なります。棚の高さやカバンの横幅など、体験を通じて30cmの感覚を掴むことができます。例えば、料理中に包丁で切る長さを30cmで意識すると、思っていた以上に長いという印象を受けることがあります。一方で、テレビの画面サイズや本棚の奥行きなどを計るときには、30cmがコンパクトに感じられることもあります。人それぞれの生活スタイルや用途によって、30cmの印象は変化し、だからこそ感覚的な理解が重要になります。

30cm×30cmの面積の理解

30cmの直径をもつものを探す

直径30cmの円を探すと、ピザのLサイズ(約30cm)、大きめのフライパン、あるいはケーキ型などが該当します。こうした円形の物を使って空間をイメージすると、面積の感覚がよりつかみやすくなります。家の中では、鍋のふたや大きなサラダボウル、または丸型のランチョンマットもこの大きさに近いことが多いです。日常生活で手に取る道具の中に30cmの円形が潜んでいることを意識すれば、自然とそのサイズ感を体で覚えることができます。さらに、美術の授業やDIYで使うカットボードなどにも同様のサイズがあり、感覚的な把握に役立ちます。公園の水飲み場の受け皿やカフェの大きめのプレートなども例として挙げられ、公共の場でも30cmの物に触れる機会は意外と多いのです。

面積の概念を掴むための実例

30cm×30cmは900平方センチメートル、つまり0.09平方メートルです。これは座布団1枚分の面積に近く、キッチンや棚の上にちょっとした収納スペースを確保する際の基準になります。たとえば、電子レンジの下や洗濯機の上に小物を置くスペースとして30cm四方があるだけで、かなりの収納力が生まれます。また、タイルやクッションフロアなどの床材でも、この大きさが標準サイズになっていることがあり、部屋のデザインや施工にも活用されます。さらに、カレンダーの1ページ分やアートパネルのサイズなどでもよく登場し、視覚的な面積の理解を助けてくれます。園芸で使う鉢受け皿や、冷蔵庫内のトレイ、作業用のカッティングスペースなど、より細かく分けた空間活用にも役立ちます。30cm四方がひとつの「モジュール」として機能する場面は、住宅設計の現場でも珍しくありません。

スペースのレイアウトに役立つ知識

空間のレイアウトを考える際、30cm四方のサイズは家具のすき間や物の配置の基準として便利です。例えば、壁と家具の隙間を30cm確保することで掃除がしやすくなり、風通しも良くなります。また、ベッドやソファのサイドに30cmのサイドテーブルを置くと、飲み物やスマートフォン、ちょっとした本などを置くのにちょうどよいスペースができます。観葉植物を飾るためのスペースとしても適しており、リビングや玄関のちょっとした空間にも活用可能です。このように、30cm×30cmというサイズ感を基準にして考えると、無駄のない効率的なレイアウトが実現しやすくなります。さらに、30cmの正方形を単位として空間全体をブロックのように把握することで、家具の配置や動線の確保にも柔軟に対応できるようになります。棚の中の仕切り、クローゼットの整理ボックス、洗面所の足元マットなど、多くの場面でこのサイズが役立っていることに気づくでしょう。

30センチ差のデメリットとメリット

家具選びにおけるサイズの重要性

家具を選ぶ際に30cmの違いは想像以上に大きな影響を及ぼします。たとえば、ソファの奥行きが30cm長いと座ったときの感覚がまったく変わり、脚の置き方やクッションの配置にも違いが出ます。また、テーブルの幅が30cm広がることで、料理の配膳や資料を広げるスペースが格段に広がります。逆に、部屋の間取りによっては30cmの差で家具が入らない、動線が狭くなるといった問題も起こりえます。寸法を確認せずに購入してしまうと、後で後悔する原因にもなりかねません。家具選びの段階で30cmという単位を意識することは、暮らしの快適性を高める大切なポイントになります。

暮らしの中での便利な使い方

30cmのスペースがあれば、本棚の横に収納ボックスを置く、洗濯機の横に掃除道具を並べる、玄関の隅に靴べらを立てておくなど、暮らしの中でちょっとした便利スペースとして活用できます。小さな椅子や踏み台を置くスペースとしても30cmは最適で、高さや幅の基準としても非常に使いやすいサイズです。さらに、料理中の一時置きスペースや、パソコンデスクの隅に小物をまとめるエリアとしても役立ちます。使い方次第で、このわずかな空間が家事や作業の効率を大きくアップさせてくれます。特に狭い住環境やワンルームでは、30cm単位での空間活用が暮らしの質を左右する重要な要素になります。

快適な空間のためのサイズ選び

部屋の快適性を高めるには、30cm程度のゆとりを意識することがポイントです。家具の間に30cmのスペースを空けることで、移動のしやすさや見た目の開放感がアップします。特に人が通る場所やドアの開閉スペースとして30cmの余白を設けておくと、無理なくスムーズな動線が確保できます。また、ベビーベッドやペットスペース、リモートワーク用の簡易デスクなど、特定の目的のために30cm四方の空間を確保することで、快適さがぐっと向上します。さらに、カーテンやブラインドの開閉スペース、照明の陰影などにも30cmの差が影響する場面は多く、空間設計のあらゆる場面で見落とせない要素と言えるでしょう。

cmとmmの違いを理解しよう

30cmは何ミリ?メートル換算解説

30cmはミリメートルに換算すると300mm、メートルに換算すると0.3mです。このような単位の変換は、理科の授業や日常のあらゆる場面で非常に役立ちます。たとえば、手芸や模型製作、建築図面などではミリ単位の細かい寸法が要求されるため、cmからmmへの換算がすぐにできることが求められます。また、国際的なプロジェクトではメートル単位が使われることが多く、cmやmmとの互換性を理解しているとスムーズに対応できます。さらに、商品のサイズ表記や設計書ではmmが使われることも多く、例えば”幅300mm”とあれば、30cmと即座に読み替えるスキルが重宝します。日常の中でも、ドリンク缶の直径、文房具の太さ、建材の厚さなどmm単位で表される場面は少なくありません。特に、通販などで細かな部品を注文する際に、mmとcmの区別がついていないと、思っていたよりも大きすぎたり小さすぎたりしてしまうケースがあるため、正しい変換の知識が重要です。

インチとの違いについて

1インチは2.54cmなので、30cmはおおよそ11.81インチになります。この違いを知っておくと、海外製品や電子機器のサイズ表記にも対応しやすくなります。たとえば、ノートパソコンのディスプレイやテレビの画面サイズは主にインチで表されるため、30cmがどれくらいかをインチで理解するのはとても便利です。30cmの定規は約11.8インチ、13インチのノートパソコンは約33cmといった具合に、おおよその換算ができるようになると、選択肢を比較する際にも役立ちます。また、海外通販や輸入家具の購入時などにも、cmとインチの違いを押さえておくことで、サイズ感のギャップによるトラブルを防ぐことができます。さらに、服のサイズ表記にもインチが使われることがあり、ジーンズのウエストなどもこの換算知識が活躍する場面のひとつです。キッチン用品やDIY工具などの分野でもインチ表示は一般的であり、例えば1/2インチのドライバーやレンチが何cmかすぐに分かると、作業効率もアップします。

身近な物のサイズを比べる

30cmの長さをmmやインチに換算するだけでなく、実際の物と比較して覚えておくとさらに実用的です。たとえば、ペットボトル(500ml)は高さが約21cm、A4用紙の縦が約29.7cm、文庫本の縦が15cm前後で2冊分で30cmとほぼ一致します。また、30cmはスマートフォン2台分を縦に並べた長さにも近く、生活のあらゆる場面でその長さを体感できます。さらに、掃除道具や家電製品のパーツ、小さな家電のコードの長さなどにも30cmというサイズが使われることがあり、道具やパーツを選ぶ際のひとつの目安になります。こうした日常的な比較を通じて、単位の理解だけでなく感覚としての「30cm」をしっかりと身につけることができるのです。身近な物のサイズを意識して観察する癖をつけることで、数字としての理解以上に直感的な把握力が育まれます。

30cmを基準にした空間デザイン

部屋のレイアウトのコツ

部屋のレイアウトを考える際に、30cmという単位は非常に便利な基準になります。たとえば家具と壁の間に30cmのスペースを確保することで、視覚的な余裕が生まれ、掃除機やロボット掃除機が通れるようになります。また、収納棚と机の間に30cmの距離があれば、人が横を通るのにも十分なスペースになります。このような小さな距離の積み重ねが、快適で動きやすい空間を作るポイントになります。加えて、30cmごとの格子状に家具配置を考える「グリッド思考」を取り入れると、空間全体が整った印象になりやすく、模様替えや家具の買い替え時にも応用が利きます。

快適な食事スペースの作り方

食事の時間を快適に過ごすためには、1人あたり30cm〜60cmの幅を確保するのが理想とされています。たとえば、4人掛けのダイニングテーブルであれば、片側に2人座ってもゆとりが出るように、30cm単位でスペースを考慮するのが効果的です。30cmの余白があることで、隣同士の手の動きが干渉しにくくなり、料理の配置や取り分けもスムーズになります。加えて、テーブルの端から30cmほど空けてプレートやグラスを並べると、落ち着いたレイアウトが完成します。食事中に肘を置くスペースや、スマートフォンなどの小物を置くスペースとしても、30cmのエリアは非常に重宝します。

家族で使えるサイズ選び

家族構成に応じた空間づくりにも30cmの単位は活躍します。子どもの勉強机やおもちゃ棚、リビングの共有スペースなど、それぞれの成長や使い方に応じて30cm刻みで調整することで、無駄なく活用できる環境が整います。たとえば、子どもが使う本棚の高さを30cmずつ段階的に伸ばしていくことで、成長に合わせた使い勝手のよい収納に変化させることができます。また、大人と子どもの体格差を考慮したソファやテーブルの高さにも30cmの差を設けることで、両者が快適に過ごせるようなデザインが可能になります。

リラックスできる空間をつくる

リビングやベッドルームなど、リラックスを目的とした空間では、30cmのスペースが“ちょうどいい”距離感を生み出します。観葉植物を配置する際に、壁から30cm離して置くだけで、空間に余裕が生まれ、視覚的にもバランスの取れた印象になります。また、ソファやベッドサイドに30cm幅のローテーブルや収納を置くと、利便性と美しさの両立が可能になります。さらに、照明器具の配置やカーテンの余白、インテリア雑貨の配置にも30cmの間隔を意識することで、リラックスできる心地よい空間が整います。

一般的な30cmサイズの記録

実は私たちの生活の中には、30cmというサイズが多く登場しています。たとえば、履歴書用紙の幅(A4サイズ)、レコード盤の直径、定規の長さ、大型タブレットの画面サイズ、壁に貼るアートパネルの一辺などがその一例です。その他にも、スポーツ用品では30cmのストレッチバンド、エクササイズマットの幅や、アウトドアで使う小型の折りたたみチェアの座面幅も30cm前後のものがよく見られます。このように、30cmという長さは日常の至る所に存在しており、意識することで生活や空間デザインに幅広く応用できる貴重な基準となるのです。

まとめ

この記事では、日常生活でよく使われる様々な物のサイズについて解説しました。

A4サイズの紙や官製ハガキ、ピザハットのピザなど、私たちの周りにある物のサイズは、意外と知られていない事実を多く含んでいます。

これらの具体的な寸法を理解することで、日常の多くの状況で役立つ知識となります。

また、テーブルと椅子の適切な差尺を知ることも、快適な生活空間を作る上で重要です。